- 搜本站

- 搜平台

文 新城区文明办 高铁军

大青山概况

(大青山前坡 摄影 陈富强)

大青山,蒙古语名“漠喀喇",亦名“达兰喀喇"、"哈尔古纳",北方游牧民族称大青山为祁连山。隋唐时期,称大青山为秦山、青山、大斤山。辽金以来,又有夹山、黑山、神山、天山等名称。大青山东起乌兰察布市集宁区三岔口,西至包头市昆都仑河(昆都仑河是大青山与乌拉山的分界),东西绵延270公里,南北宽约50公里,北纬41-42度间,位于内蒙古中部包头市、呼和浩特市、乌兰察布市一线以北。大青山山地是阴山中段的主体组成部分,沟壑纵横,有18道半大沟,平均海拔1800--2000米,最高峰九峰山海拔2338米。阴山是中国北部重要的自然地理分界线,是一条绵延千里的巍峨山脉。她见证了农耕文明、草原文明的碰撞交融,见证了浩浩荡荡的历史潮流。大青山的海陆变迁及人类历史上的生态环境演变,让我们从她的前世今生得到许多耐人寻味的启示。

(图片来自网络)

一、地史时期大青山及其森林变迁

大青山地块三十六亿年前是华北古陆核,之后经历了原始海洋---阴山海峡,距今18亿年至6亿年前,大青山地区曾是深达200米以上的海洋。大青山基本构造格架(指控制一个地区各种地质体空间布局的构造骨架)约在六亿年至四亿四千万年前形成。古生代中期距今四亿四千万年到三亿五千万年前,大青山区仍为热带海洋。两亿二千五百万年前形成古大青山雏形。两千五百万年前受喜马拉雅运动影响,逐渐成为巍巍大山。

两亿五千万年的古生代晚期,出现了陆生植物。在大青山南部发现有鳞木、芦木等高大热带蕨类植物化石。在包头固阳采集到距今1.4--0.8亿年早白垩世植物化石22属39种,其中松柏类占优势,古银杏也不少。新生代第三纪末和第四纪初,大青山区还分布有云杉、冷杉、铁杉、水杉、雪松、油松和桦、杨、栎、榆、栗、山核桃、椴树等树种,经过冰期多次反复,铁杉、水杉、雪松等树种消失,云杉、油松时而向下延伸到山前平原,时而退缩至中高山区。在大青山北部沙拉木伦河流域发现的古生物化石,说明距今四、五千万年,远古的大青山地带,森林茂密,广布湖泊,气候温热,是一派热带、亚热带风光。大青山区发现的三趾马化石,标志着二千万年左右大青山北麓原始草原的诞生,出现了森林草原景观。 距今一千万到三百万年前,诞生了阴山北麓乌兰察布现代草原。从发现的大唇犀、乳齿象这些喜暖动物化石,证明当时大青山区仍有河湖分布,并有较多森林。距今三百万到一百万年前,大青山区为湿热的亚热带森林草原环境。距今一百万年至二十万年前,古气候、古环境经历了冷-温热-冷的波动 ,古环境向森林草原型转化。

(图片来自网络)

二、人类历史时期大青山生态变迁

大青山在人类历史时期的生态变迁,随着人类活动范围的扩大,石器的发展、金属工具的出现,劳动生产率的提高,开始了漫长的破坏过程。大体分为最初的旧石器时代、新石器时代无显著破坏阶段;第二阶段从私有制出现、公元前21世纪夏朝建立到清王朝垮台,人类对大青山生态破坏影响日益加深;第三阶段,我们把它叫做彻底沦为童山阶段;第四阶段20世纪中叶,新中国成立之后的生态恢复阶段。

(一)旧石器时代、新石器时代无显著破坏阶段

大青山南坡、大黑河与哈拉沁河之间是山前的低丘陵,距今70万年至1万年前我们的祖先曾经在这一区域活动。举世闻名的大窑文化遗址位于呼和浩特市东北33公里处的新城区保合少镇大窑村南山。土默特平原在它的西南方,东面和东南面是大青山山前丘陵。这一地区的气候在远古时期湿润炎热,属于暖温带、亚热带气候区;后来渐渐转凉,变为温暖;到旧石器时代晚期,则变得干燥寒冷。大青山曾有油松、云杉、冷杉、桦木等原始森林,其南坡在当时不但有小片森林和林间灌木地带,而且有野草茂盛的大片坡地和平川。从大窑文化出土的石器和古人用火后留下的遗迹,以及大量与古人类同期的哺乳动物化石,如啮齿动物、鸵鸟、羚羊、原始牛、赤鹿、披毛犀、虎、古菱齿象,可想而知大约70万年前现今呼和浩特一带草木丰茂,各种动物出没于林间草丛,远古人类在这儿开采石料、制作石器工具,过着狩猎为主、采集为辅的生活。

由于森林草原养育了大量野生动物,所以在旧石器时代便有了人类活动。也使内蒙古成为了亚洲古人类文明的发祥地,文明的源头追一直溯到70万年前的大窑文化。远古人类就曾在此劳作、繁衍、生息。距今6000---4000年前的新石器时代,阿善人在包头地区大青山南麓山坡台地定居。从旧石器时代开始,就有了对森林造成的破坏,只是那个时候人口数量不多,过着采集、狩猎为主的生活,对大青山森林破坏影响微乎其微。

(图片来自网络)

(二)人类活动对大青山生态破坏影响日益加深阶段

大规模地把自然生态系统转变为人工生态系统,农业开发和城市化是这种影响的典型代表。

农业开发的影响

大青山地区历来为兵家必争的烽烟不绝的古战场。在古代大青山和山前地带林业资源十分丰富。战国时期,阴山山脉以南河套至呼和浩特地区为林胡和楼烦的牧地。林胡又称林人、儋林,为林中胡人的简称,生活在森林中。赵武灵王"筑长城自代并阴山下至高阙为塞"。《汉书.匈奴传第六十四下》郎中侯应习边事,皇上议政时这样介绍说:"周秦以来,匈奴暴桀,寇侵边境,汉兴,尤被其害。臣闻北边塞至辽东,外有阴山,东西千馀里,草木茂盛,多禽兽,本冒顿单于依阻其中,治作弓矢,来出为寇,是其苑囿也。"阴山是汉匈对峙的军事要地。"秦时明月汉时关,万里长征人未还;但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。"唐代边塞诗人王昌龄气势雄浑的诗句,再现出跨越时空的血与火的历史。

汉族移民最早大规模进入内蒙古地区,应在秦统一之后。秦王朝是中国古代移民规模最大的时代,统一了六国,秦王朝推行移民实边政策,向河套及大青山地区大举移民。《史记秦始皇本纪》秦始皇三十三年载:西北斥逐匈奴。自榆中并河以东,属之阴山,以为四十四县,城河上为塞。又使蒙恬渡河取高阙、阳山、北假中,筑亭障以逐戎人。徙谪,实之初县。通过以军事移民的方式,加强对边疆的巩固,维护统一。此次移民应为数不少,人口迁入之后,这一地区开始了农业生产,成为新的农业区。

明代《宝颜堂秘籍》载:"大青山千里郁苍,松柏连桅,是一处未经釆伐之森林基地。" 明代大青山:"彼中松柏连抱,无所用之,我边氓咸取给焉,则互市之开,其于材木不可胜用矣。"(《夷俗记》)。可见大青山在明代林木仍相对繁茂,尚未遭受严重破坏。

归化城土默特地区在明代也有汉族移民前来种地。最初是“百姓春种秋回,谓之雁行”。来自晋北的农民,今年在此地租种,秋收后返乡,明年又上其他地方租田耕种。察绥地区的游农制正是当时典型的例子。

晋商和陕北居民的走西口,形成了今天内蒙古中西部地区的汉族人口。走西口的时间,大概是在明代的中期开始,截止时间大概到清朝末年,其中的高潮应该是在明末清初,这个时候数量是最大。走西口有两种情况:一种情况就是由于山西当时人口比较多,所以生活比较困难;另一部分人就是由于在内蒙这一带,当时的边防需要,所以晋商就是在明代中期时候,内蒙边防的需要发展起来的。

清初严禁内地汉民到蒙古地区开垦定居。推行禁垦蒙地政策,客观上对内蒙古地区的生态环境起到了保护作用。清.张曾《归绥识略》(呼和浩特第一部地方志书)载,"在归化城北二十里广三百余里,南北百余里产松柏林木,远近望之,岚光翠霭,一带青葱,如画屏森列。" 自嘉庆以后,清政府对土默特垦务政策时禁时弛。1902年对蒙政策出现了转折,清政府全面放垦蒙地,迎来了多次移民浪潮。

清代汉族移民进入蒙地,固然有内地人多地少矛盾突出,自然灾害和战乱逼迫的原因,但蒙旗私招私垦、实施全面开垦蒙地,极大地推进了移民进程。北洋政府时期,继续实行移民放垦政策;民国时期,开垦蒙地再度掀起高潮。封禁政策解除,内地到土默特地区开垦定居的人员迅速增多,造成了大青山及前坡草原生态的毁灭性破坏。

(图片来自网络)

随着汉族移民的大量迁入,人们建房子、扎栅栏,生活燃料全靠天然植物,大量植被因而遭到严重破坏。樵柴活动破坏植被,对生态环境威胁较大。单讲生活燃料,烧炭对于山里人来说并不陌生。即将树木枝干烧制为炭。《魏书·刑罚志》:“畿内,民富者烧炭於山,贫者役於圊溷。”

烧炭取材的记载中有不少大家知道的事例。《呼和浩特史料》第四集,收录原内蒙古军区司令员黄厚回忆文章《青山结友》。文中讲到黄厚团长在郑沟伏击战中,不幸被流弹打断了左腿骨。绥东专区任建斌同志建议到群众基础较好的李容玉同志领导的归武县抗日民主政府所在地哈拉沁沟里的小西沟去。李容玉同志建议黄团长到烧木炭的梁老汉那里去。梁老汉是河北人,六十多岁,孤身一人靠烧木炭为生。可见大青山里伐薪烧炭也屡见不鲜。

《古丰识略》是呼和浩特的第一部地方志。 《物部》卷三十九《土产》货属,记载“煤炭、木炭,归化城煤炭极贵,东距城二百里方有之。西则自萨拉齐东,亦只有煤耳,炭则自黄河西来,近和林格尔有试开煤窑者,未知能成功否也。”(《古丰识略》内蒙古人民出版社243页)可以推断,当时煤炭只有一部分有钱人能消费的起,普通人家还是使用梢子生火做饭。梢子,就是晒干了的又细又长不带刺的灌木枝条。每年立秋之后,傍山而居的农民纷纷上山割灌木枝条,割倒后或者弄回家,或者就地晒干以后再捆成捆儿,便可拉上进城去卖了。

城市化的影响

在大青山南麓,有自治区首府呼和浩特市和内蒙古最大的工业城市包头。这两座城市的兴起、发展,使大青山地区原有的生态环境发生了很大变化。

呼和浩特(蒙古语意为青城),是自治区的政治、经济、文化中心。呼和浩特市的中心城区由归化城和绥远城在清末民国合并而成。

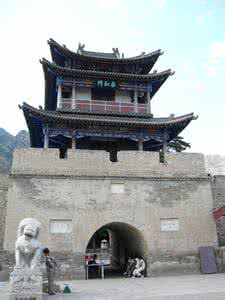

1、归化城

明末,隆庆6年,俺答汗修建归化城。隆庆六年(1572),阿勒坦汗召集各族能工巧匠,模仿元大都,在大青山之阴,黄河之滨,破土建设具有八座楼和琉璃金银殿的雄伟美丽的城池。明万历三年(1576)竣工后,明廷赐名改称"归化城"。阿拉坦汗时期,大兴土木建城、造宫殿、筑板申、修寺院,皆从大青山取用木材。

2、绥远城

清廷在归化城东北5里处修建了绥远城。绥远城,清乾隆二年(1737年)始建,乾隆四年(1739年)建成,又称“新城”、“满城”、“驻防八旗城”,曾驻防八旗兵3000多人和随军家属1万多人。相传绥远城工峻,而大青山之木遂空。至乾隆25年,大青山无木可采。绥远城建城木料来源众说纷纭,民间传说建绥远城把大青山木材砍光了,致使大青山成为童山。内蒙古自治区将军衙署博物院斯钦布和研究认为,绥远城建城木料并非全部采自大青山,其中一部分伐自穆纳山(今乌拉山)。

斯钦布和撰文介绍,中国第一历史档案馆藏档案“ 归化城都统丹津等奏请调用穆纳山木材以供筑城之用折”,内容为雍正十三年六月,“为利于大工程运木材奏闻。臣等将军宗室申穆德一同审视筑城地,......该工程所需砖瓦、石头、石灰、柴草之事均已寻得场所,唯所用木材之事未定。今筑城、门楼、鼓楼、大小衙门、各兵房、仓库估算一万两三千间房,于此需用大小木头二十余万根。若均从大青山砍伐,杀虎口木材税因此受损。臣细思,去年臣等整饬从穆纳山盗砍堆在黄河边的大小木头三万余根,按从杀虎口、恰克图运至内地的时价纳入为公,降旨准行。现因筑城,使筑城监视官按卖价监收这些木材,用木筏沿河送到筑地,以此节约成本,于公事有利。......除此以上两种木材以外,不足木头亦雇匠工从穆纳山补砍,足补工程所需数量。”

美岱召 阿拉坦汗与三娘子(图片均来自网络)

包头市,蒙语“包克图",意为“有鹿的地方",因而又有鹿城之称,是草原钢城,稀土之都。

前面介绍过,早在新石器时代,包头就有古人类活动。公元前306年,赵武灵王在包头筑九原城,秦为九原郡。明嘉靖八年(1529),阿拉坦汗驻牧土默川。俺答汗,黄金家族后裔,达延汗之孙。又译作阿拉坦汗。明朝土默特部重要首领。嘉靖年间崛起,初期在大青山地区游牧。后来控制东起宣化、大同以北,西至河套,北抵戈壁沙漠,南抵长城。俺答汗受封为顺义王之后,万历三年,修建了第一座城寺,朝廷赐名福化城,即今萨拉齐东的寿灵寺大院,俗称美岱儿召。包头在清初形成分散村落。1809年包头设镇,1926年包头设县,1938年包头设市。

(三) 彻底沦为童山阶段

大量取用生物圈中的各种资源, 严重破坏了生态平衡 ,砍伐森林、过度利用水资源是典型的例子。

乱砍滥伐森林

生态环境问题主要表现在乱砍滥伐,滥采资源上。康熙、雍正年间,大青山的林木曾被官私砍伐买卖。《朔平府志》载,毕克齐“大青山材木在此发卖。"托县河口、毛岱,均为由水道将大青山木材运往山西、陕西的重要渡口。自归、绥二城及各厅治前后兴筑,官民建设,大肆开采,举一山之储积,开一道之规模,大量松材采取略尽。乾、嘉之后,就地取材则为榆、杨、柳、桦,而松柏绝少矣。

郝维民教授《内蒙古革命史》叙述日本帝国主义从内蒙古境内的大兴安岭林区掠走木材1000多万立方米。《内蒙古抗战时期人口伤亡和财产损失》关于内蒙古西部地区抗战期间财产损失,编者未对森林资源损失进行说明。《内蒙古自治区及东北西部地区林业综合考察专集》这部地区性、专业性林业学科专著的林业概况章节,有关森林资源介绍,这样描述:“1931年以后,日本帝国主义相继侵略我国东北和内蒙古地区,进一步对大兴安岭和大青山的森林资源大肆掠夺。”、“日本帝国主义对缺林少材的内蒙古地区的大青山一带的森林也不放过。据材料记载,1935年京包铁路外发木材793吨(约合1134立方米),1938年外发木材5122吨(约合7325立方米)。日本帝国主义为了掠夺大青山地区煤、铁、等矿藏资源,也大肆破坏当地仅存的少量森林。。1933年,大青山煤矿年产5万吨,消耗木材数千立方米。日本帝国主义侵占时期,森林遭到严重破坏,尤其是交通方便的地区破坏更为严重。”有其他资料显示,日本帝国主义占领阴山中段和东段地区后,妄图扼杀中国共产党领导的八路军大青山支队和抗日游击队,对阴山的森林大肆焚烧和破坏。

这样的话,大青山地区的生态在清王朝末期、北洋军阀、国民党统治、时期整体上进一步恶化,导致一系列灾难性后果,森林大大减少了、草原退化,水土流失严重,风沙等自然灾害频繁,遇到连降大雨,爆发山洪,归绥市饱受水患。《敕勒歌》描述的"风吹草低见牛羊"美景不再。1949年新中国成立,阴山绝大部分地区的森林已遭毁灭,茂密的油松、云杉原生林全部变为桦杨次生林,只在交通所阻和天险所拦以及庙宇周围个别地段还有油松、杜松、侧柏、清杄、白杄、白桦、山杨等天然林或单株树木。山间野生动物,猎豹、野猪、狍子、青羊、鹿以及其他飞禽走兽,因丧失藏身之所、觅食之地而绝迹。解放初期,大青山仅保存1.3万多公顷的老残林。

向生物圈中超量输入人类活动所产生的产品和废物,工业三废和城市三废是其代表。

矿产资源开发影响

雍正初年大青山有6座煤窑,末年发展到22座,可见在雍正年间大青山的煤炭开始大量开采。绥远城建成后,开采达到前所未有高潮,乾隆六十年煤窑数量达到229座。前文所述,日本侵略者掠夺大青山地区矿产资源及解放前后大青山区的煤矿、水泥厂、采石场、碎石厂以及周边搅拌站、白灰腻子粉厂、选金厂各类污染企业,机械施工破坏植被,还有泔水猪等非法养殖户,严重影响了大青山生态环境。

2012年初呼和浩特市启动大青山南坡生态综合治理保护前,沿山有235家砂石采矿企业,土地破坏面积154.72公顷,大青山前坡伤痕累累、满目疮夷。严重影响首府水源安全,破坏了大青山生态环境。

第四阶段 新中国成立之后的生态恢复阶段。

生态工程在生态文明建设中起着重要的不可替代的作用。

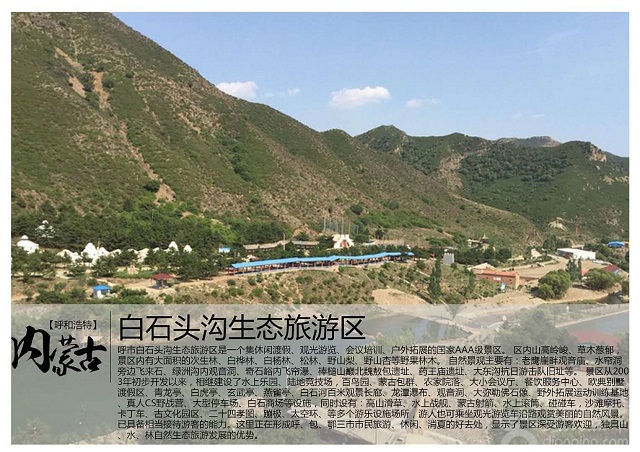

新中国成立初,呼和浩特市就把恢复大青山森林生态、绿化大青山作为林业建设重点。先后建立了大青山、古路板、乌素图3个国营林场。大青山国营林场白石头沟林区较早实行封山育林,效果显著,有效地控制了水土流失,涵养了水源。白石头沟旅游区,面积28平方公里,是国家“三北"防护林、京津风沙源治理工程、大青山前坡荒山治理工程、退耕还林还草的重要工程,是开发利用荒山集旅游、荒山生活治理、体育文化、动植物保护和养殖为一体的综合项目。主景区植被覆盖率达55%以上,阴坡的植物覆盖率达75%以上,在大青山区域屈指可数。2000年成立大青山国家级自然保护区,位于包头市、呼和浩特市至乌兰察布市卓资县一线以北的阴山山地。

(初夏圣水梁东南坡 摄影 陈富强)

2012年实施的大青山前坡生态保护综合治理是呼和浩特市迄今为止最大的生态保护工程,北至大青山自然保护区南界,南至京藏高速路,东西长约40公里,南北宽约3.8公里,总面积150平方公里。对城区以北新城区段、回民区段进行了综合整治,大青山前坡地区城区段部分生态环境得到了有效改善。2016年底,呼和浩特市启动大青山前坡生态建设工程,项目总投资约100亿元,筹备建设工期总计10年。

大青山国家级自然保护区,包头辖区面积162.4万亩。包头市在大青山南坡沿线200平方公里范围内空实施生态建设、产业发展、环境保护综合工程。近年来相继实施了天然林保护工程、退耕还林工程、大青山生态水源工程、大青山生态功能修复治理工程、矿山清理整顿和非法占用林地专项行动等重点工程和项目。2017年,包头市全线启动大青山南坡生态修复工程,计划投资70亿元。

通过有效治理,大青山前坡生态环境实现了历史性转变,人居环境得到根本性改变,荒山荒坡成为绿水青山 ,使大青山成为自治区、我国北方重要的生态保护屏障。

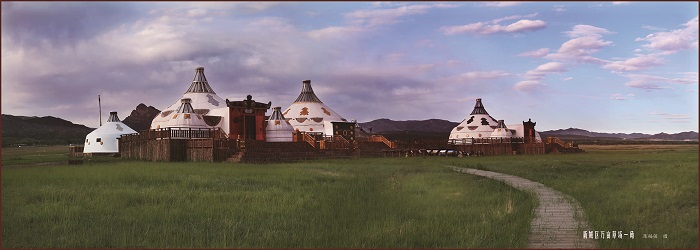

呼和浩特万亩草场 摄影 陈富强

(呼和塔拉会议中心 摄影 陈富强)

三、大青山生态变迁的启示

纵观人类历史时期大青山生态变迁过程,不难发现大青山的原始森林毁灭主要发生在春秋战国至1949年两千多年的时间。统治者大兴土木修建宫殿、城池、庙宇,历代官僚、富商为饱私囊,大肆砍伐森林,加之生产力发展,人口剧增,大量樵采满足生产生活消耗,使大青山区生态面临崩溃。

大青山前坡 摄影 陈富强

1947年5月,内蒙古自治区人民政府成立,在施政纲领中提出"提倡造林,保护森林,施行有计划的采伐"的方针。1956年毛主席向全国发出绿化祖国的号召后,在社会主义曲折发展时期大青山生态建设一直在进行中。改革开放特别是国家实施西部大开发以来,内蒙古生态建设取得了积极进展,青山、碧水、蓝天、绿地又回来了,生态环境实现了"整体遏制,局部好转"的重大转变,大青山生态环境亦是如此。2007年党中央提出建设生态文明后,内蒙古生态建设进入了一个新的发展时期。

习近平总书记指出:“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。"生态环境没有替代品,用之不觉,失之难存。在中央、自治区党委的领导下,大青山劲吹着绿色文明之风,经过几代人的努力,一座绿色宝库必将呈现在我们面前,祖国北疆生态安全屏障必将更加牢固!

(大青山前坡 摄影 陈富强)

蒙古文版

蒙古文版