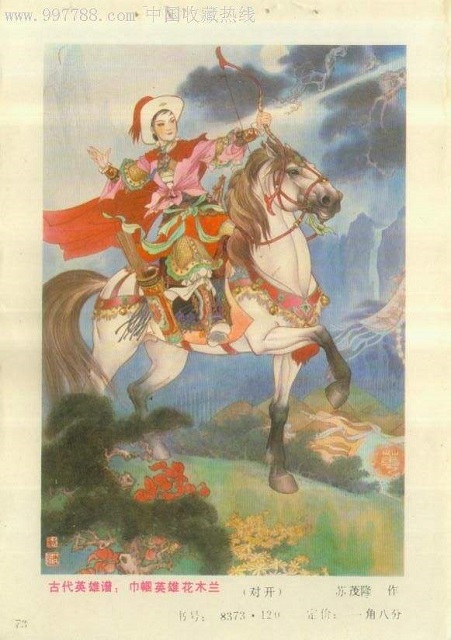

英姿飒爽花木兰

发布日期:2018-01-30 00:00

来源:新城区人民政府

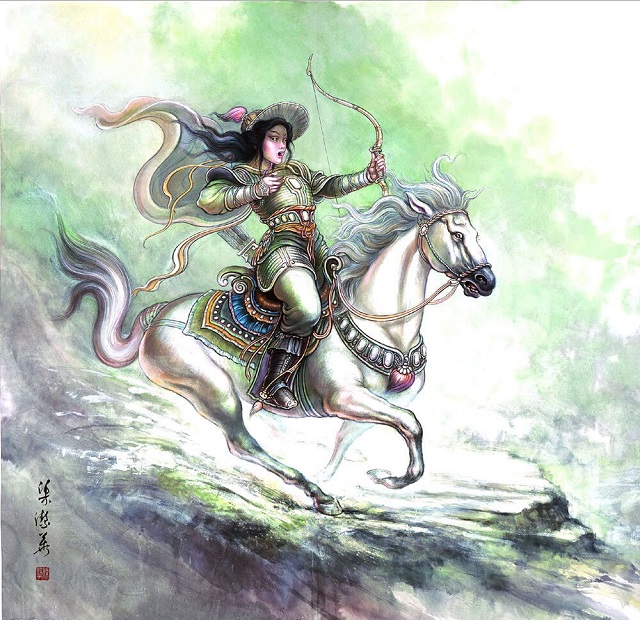

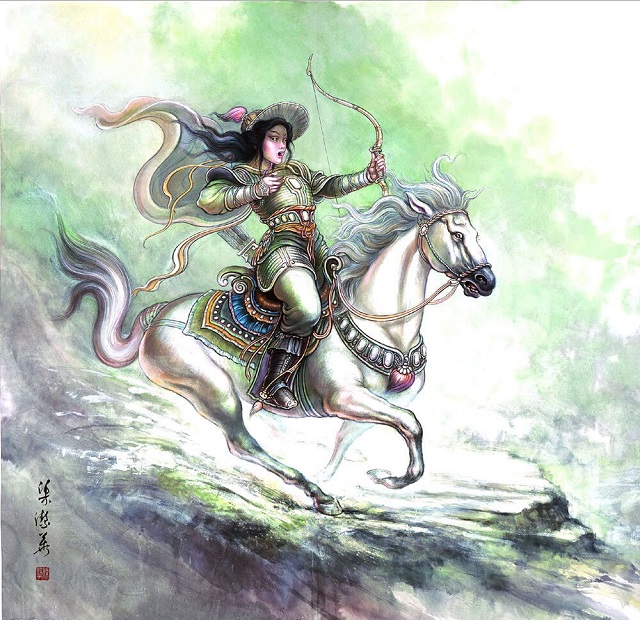

《木兰诗》塑造了中国南北朝时期花木兰这位替父从军的富有传奇色彩的不朽的女英雄形象,她不仅在国内家喻户晓,而且通过卡通片《花木兰》,美名传播到了世界各地。花木兰是中国古代传说的四大巾帼英雄(花木兰、穆桂英、樊梨花、梁红玉)之一, 她的故事是一部悲壮的英雄史诗。本文就《木兰诗》产生的年代及诗歌内容、花木兰的故乡及花木兰与内蒙古自治区大青山的不解之缘进行阐述。首先我们共同回顾一下《木兰诗》这首在中国诗歌史上少有的杰作:

唧唧复唧唧,木兰当户织,不闻机杼声,唯闻女叹息。问女何所思?问女何所忆?女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边。不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿借千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将。阿姊闻妹来,当户理红妆。小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜贴花黄。出门看伙伴,伙伴皆惊惶。同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离。双兔傍地走,安能辨我是雄雌!

一、《木兰诗》产生年代及诗歌内容

《木兰诗》产生的时代众说纷纭,根据其最早著录于陈释智匠所撰的《古今乐录》,说明该作品产生时代不晚于陈。诗中称天子为“可汗”,征战地点皆在北方,则其产生之地域在北朝。至唐代已广为传诵,唐人韦元甫有拟作《木兰歌》,可以为证。 这首北朝民歌,宋郭茂倩《乐府诗集》归入《横吹曲辞·梁鼓角横吹曲》中。

北魏时期,北方游牧民族柔然族不断南下侵扰,北魏政权规定每家出一名男子上前线。但是木兰的父亲年事已高且体弱多病,家中弟弟尚幼,因而木兰决定替父从军,从此她开始了长达十几年的戎马生涯。去边关打仗,木兰既要隐瞒身份,又要与伙伴们一起杀敌,这就比一般从军的人更加艰难!花木兰在战场上屡建功勋,最终还是完成了自己的使命,在数十年后凯旋回家,去补偿和孝敬父母。《木兰诗》颂扬了这位女子勇敢善良的品质、保家卫国的热情和英勇无畏的精神。

木兰既是奇女子又是普通人,既是巾帼英雄又是平民少女,既是矫健的勇士又是娇美的女儿。她勤劳善良又坚毅勇敢,淳厚质朴又机敏活泼,热爱亲人又报效国家,不慕高官厚禄而热爱和平生活。全诗紧扣“木兰是女郎”,从“不闻爷娘唤女声”到“木兰不用尚书郎”,从“木兰当户织”到“着我旧时裳”,始终不失其为女性之特点。故木兰形象极为真实感人。

二、花木兰的故乡众说纷纭

花木兰勇敢纯朴,倍受中国人尊敬、喜爱。有关花木兰故乡,国内一直争论不休,大家都希望花木兰属于自己这片儿土地。主要有武汉黄陂、河南商丘、安徽亳州等说法。

一说为木兰故里在黄陂。

台湾著名学者张觉明认为木兰故里在黄陂。湖北武汉市黄陂围绕“木兰故里、山花黄陂”品牌,着力打造“赏花经济”,栽种木兰花、桃花、油菜花、杜鹃花、玫瑰花、栀子花、桂花……,建设以云雾山、清凉寨、木兰草原等为重点的核心赏花景区,做到一年中“月月有花开、四季花不断”。 黄陂斥巨资打造的现代木兰文化生态旅游区,已成为湖北省的主要旅游景点。近几年新编的楚剧《花木兰》唱响全国,黄陂精心打造大型音舞诗话《木兰山组歌》在人民大会堂表演。

一说花木兰的故乡在河南省商丘市虞城县

虞城木兰祠存有元代、清代祠碑两通。元代《孝烈将军像辨正记》碑,通高3.6米,宽1米。篆字题名《孝烈将军祠像辨正记》, 碑文正书31行,满68字,其刻书精美,苍劲有力。龟座高0.7米, 栩栩如生。碑文下款:元朝元统二年,祖居归德汤德立石,侯有造撰文,曹州李克均、李英刻石。 另一通是清朝《孝烈将军辨误正名记》碑,立于该祠大门外西侧。通高2.14米,宽0.78米,方座,碑额刻有深浮雕盘龙,篆字题名,碑文正书,归德府商丘县庠生孟毓谦撰文,归德府商丘县邑大学生孟毓鹤书丹,芒山石工张握玉刻石。1993年,虞城县举办了中国第一届木兰文化节。国内著名的历史学家聚集在商丘,一致认为花木兰的故乡在虞城。

木兰祠在其故里虞城县营郭镇,始建于唐代,后又经多次重修扩建。至清代时,占地为一万多平方米。原祠有大门、大殿、献殿、后楼和配房、僧人住室等百余间。围墙内外,植有高大的唐槐翠柏。大门过道内,有花木兰的战马塑像,按上有花木兰全家塑像。祠堂内外有十余块历代名人、官吏赞美花木兰的诗文、书画碑刻。唐朝著名的诗人杜牧留诗道:“弯弓征战作男儿,梦里曾经与画眉。几度思归还把酒,拂云堆上祝明妃”。清朝查岐昌诗曰:“帕首弓腰出阁姿,卷漳营郭记完碑。女郎剩取花名在,岁岁春风一度吹。

一说木兰为安徽亳州人。

亳州说认为花木兰是汉朝人,早于北朝的木兰辞,符合逻辑。安徽亳州市也有史书文物建筑证明自己是花木兰故里。城郊有陵,并有多块石碑。木兰亳州人之说主要有下列根据:

(一)明代《大明一统志》载:“木兰姓魏,亳州人。尝代父戍完(县),唐封孝烈将军”。

(二)清代,《大清一统志》引《大明一统志》云:“木兰姓魏,亳州人。汉文帝时,匈奴寇北边,发内郡戍之。木兰代父为戍卒,以功为小校,所戍是完县,故完人祀之。孝烈将军,唐所封也。”

(三)明清以来的《凤阳府志》、《颍州府志》、《保定府志》记载“木兰姓魏,亳州人。”《归德府志》云:“木兰,亳之谯人也。”

(四)古代《亳州志》、《完县志》记载:“木兰姓魏,亳州人” 。

(五)清代由皇帝钦定的大型图书《古今图书集成》记载“木兰姓魏,亳州人。”

(六)明代巡按御史(皇家史官,自称柱下史)何出光曾作《木兰祠赛神曲》12首, 序文曰:“木兰,亳人,魏氏女。”

(七)完县(今名顺平县)木兰祠元代碑刻《汉孝烈将军记》言:“神姓魏,字木兰,亳州人。”

(八)木兰戍边燕山,《燕山丛录》一书对木兰的记载较为详细,云:“完县东门外有孝烈庙,榜曰孝烈将军。”《大清一统志》引《大明一统志》云:“县东或云即木兰女尝代父戍此。唐封孝烈将军。”有古碑称曰:“木兰姓魏,亳州人。”

(九)元代学者达世安、明代学者朱国桢、明代诗人吴姚奎等称:“木兰姓魏,亳州人。”

(十)木兰家乡亳州及木兰戍边之地燕山一带均有很多传说,木兰是汉代女子,从军的背景是匈奴犯境。

三、花木兰与内蒙古的不解之缘

(一)花木兰可能是内蒙古人

一说花木兰为今鄂尔多斯或包头市人。

曹熙先生《木兰辞新考》,木兰本名穆兰,穆是鲜卑人的姓,约出生在公元412年的河南地,属今日的伊盟(包头人习称"河西"。1926年曾隶属包头县)。从今伊盟的"河西"到黄河边是一天的路程多,从黄河边到大青山正好也是一天路程。

一说花木兰为呼和浩特市盛乐(今和林格尔县)人

盛乐博物馆研究人员认为《木兰诗》中描写的花木兰“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。” 当时北方具备这样规模的城市只有盛乐。此外,“策勋十二转,赏赐百千强。”木兰征战的12年,恰好是北魏在盛乐建都的12年,拓跋珪在盛乐建都12年后北魏迁都平城。

(二)木兰从军征战大青山北麓武川镇

北朝民歌中反映北方少数民族游牧、征战生活的屡见不鲜,北朝人民生活苦难、北朝战乱、北方少数民族的尚武精神这些都是北朝民歌常见的主题。北朝民歌的创作手法,与中国写实主义诗歌的源头《诗经》的许多作品如出一辙,也反映出《诗经》对后世诗歌的深远影响。我们熟知的《敕勒歌》(敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。)反映的即是北地风光及北方少数民族的游牧生活。

《木兰诗》亦是如此,诗中“军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。"用写实的手法叙述了北朝时期北魏与柔然战乱之多,花木兰女扮男装,挺身而出,代父从军,驰骋沙场。花木兰就是当时女子豪侠尚武的典型,可谓巾帼不让须眉。"旦辞黄河北,暮至黑山头。不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。"说的是花木兰抵达了前线。

《木兰诗》中之战事,应该发生于北魏与柔然之间。柔然是北方游牧族大国,立国158年(394—552)间,与北魏及东魏、北齐曾发生过多次战争。而最主要之战场,正是黑山、燕然山一带。黑山即今内蒙古自治区包头市、呼和浩特市、乌兰察布市一线以北之大青山,为阴山山脉中段,蒙古语名达兰喀喇,意为众多的黑山头。大青山曾有“黑山"之称,武川县境不仅有黑山主峰,而且有东、西黑山村和小黑山村,均在女水附近。北魏在阴山以北建制"六镇"的目的就是专门针对柔然的。其中武川镇及怀朔镇之间的白道,也是防御柔然的战略要地,北魏政权在此设白道守备、白道军事。《北史·段进传》记载:“段进,不知何许人也。太武初,为白道守将。蠕蠕(柔然)大檀入塞,围之,力屈被执。进抗声大骂,遂为贼杀。"《太平寰宇记》载:"白道川当原阳镇北,欲至山上,当路有千余步地土白如石灰色,遥去百里即见之,即阴山路也。"白道是柔然南下的要道之一。燕山指燕然山,即今蒙古人民共和国杭爱山。

鲜卑人是在圣武皇帝时,从今日内蒙古东北部迁到阴山(大青山)一带的。鲜卑人南迁后,“散诸部落,始同编民”,(《魏书·官氏志》卷113),花木兰的父亲亦为编民居河南地。花木兰替父从军是参加对阴山之北柔然的战争。根据《太平寰宇记》记载:"自周、秦、汉、魏,前后出师北伐,唯有三道。"其东道是从今河北定县出喜峰口,西道是从陇西出甘肃安西。中道出黑山,正与《木兰诗》中“旦辞爷踉去,暮宿黄河边”“旦辞黄河去,暮至黑山头”相符。

综上所述,花木兰应实有其人或者至少在生活中有原型,因战事频繁代父从军也符合时代大背景,再结合《木兰诗》中涉及的地名,我们可以判定木兰从军在武川。

(三)弘扬木兰文化

花木兰故里在哪儿,其实不重要,“木兰文化”的影响力在于其深邃的“木兰精神”。我们应珍惜这一宝贵的文化资源,充分发掘木兰文化,开发以木兰形象和木兰故事为内容的相关文化产品,促进相关文化产业发展。以木兰效忠国家、爱家敬长、自强不息、无私奉献的精神为主旨,广泛开展公民道德建设和精神文明创建活动 ,使木兰文化逐步做大做强,使花木兰勇于牺牲、淡泊名利、竞争创新、正视困难的精神,更加深入人心。

新城区文明办 高铁军供稿

《木兰诗》塑造了中国南北朝时期花木兰这位替父从军的富有传奇色彩的不朽的女英雄形象,她不仅在国内家喻户晓,而且通过卡通片《花木兰》,美名传播到了世界各地。花木兰是中国古代传说的四大巾帼英雄(花木兰、穆桂英、樊梨花、梁红玉)之一, 她的故事是一部悲壮的英雄史诗。本文就《木兰诗》产生的年代及诗歌内容、花木兰的故乡及花木兰与内蒙古自治区大青山的不解之缘进行阐述。首先我们共同回顾一下《木兰诗》这首在中国诗歌史上少有的杰作:

唧唧复唧唧,木兰当户织,不闻机杼声,唯闻女叹息。问女何所思?问女何所忆?女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边。不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿借千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将。阿姊闻妹来,当户理红妆。小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜贴花黄。出门看伙伴,伙伴皆惊惶。同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离。双兔傍地走,安能辨我是雄雌!

一、《木兰诗》产生年代及诗歌内容

《木兰诗》产生的时代众说纷纭,根据其最早著录于陈释智匠所撰的《古今乐录》,说明该作品产生时代不晚于陈。诗中称天子为“可汗”,征战地点皆在北方,则其产生之地域在北朝。至唐代已广为传诵,唐人韦元甫有拟作《木兰歌》,可以为证。 这首北朝民歌,宋郭茂倩《乐府诗集》归入《横吹曲辞·梁鼓角横吹曲》中。

北魏时期,北方游牧民族柔然族不断南下侵扰,北魏政权规定每家出一名男子上前线。但是木兰的父亲年事已高且体弱多病,家中弟弟尚幼,因而木兰决定替父从军,从此她开始了长达十几年的戎马生涯。去边关打仗,木兰既要隐瞒身份,又要与伙伴们一起杀敌,这就比一般从军的人更加艰难!花木兰在战场上屡建功勋,最终还是完成了自己的使命,在数十年后凯旋回家,去补偿和孝敬父母。《木兰诗》颂扬了这位女子勇敢善良的品质、保家卫国的热情和英勇无畏的精神。

木兰既是奇女子又是普通人,既是巾帼英雄又是平民少女,既是矫健的勇士又是娇美的女儿。她勤劳善良又坚毅勇敢,淳厚质朴又机敏活泼,热爱亲人又报效国家,不慕高官厚禄而热爱和平生活。全诗紧扣“木兰是女郎”,从“不闻爷娘唤女声”到“木兰不用尚书郎”,从“木兰当户织”到“着我旧时裳”,始终不失其为女性之特点。故木兰形象极为真实感人。

二、花木兰的故乡众说纷纭

花木兰勇敢纯朴,倍受中国人尊敬、喜爱。有关花木兰故乡,国内一直争论不休,大家都希望花木兰属于自己这片儿土地。主要有武汉黄陂、河南商丘、安徽亳州等说法。

一说为木兰故里在黄陂。

台湾著名学者张觉明认为木兰故里在黄陂。湖北武汉市黄陂围绕“木兰故里、山花黄陂”品牌,着力打造“赏花经济”,栽种木兰花、桃花、油菜花、杜鹃花、玫瑰花、栀子花、桂花……,建设以云雾山、清凉寨、木兰草原等为重点的核心赏花景区,做到一年中“月月有花开、四季花不断”。 黄陂斥巨资打造的现代木兰文化生态旅游区,已成为湖北省的主要旅游景点。近几年新编的楚剧《花木兰》唱响全国,黄陂精心打造大型音舞诗话《木兰山组歌》在人民大会堂表演。

一说花木兰的故乡在河南省商丘市虞城县

虞城木兰祠存有元代、清代祠碑两通。元代《孝烈将军像辨正记》碑,通高3.6米,宽1米。篆字题名《孝烈将军祠像辨正记》, 碑文正书31行,满68字,其刻书精美,苍劲有力。龟座高0.7米, 栩栩如生。碑文下款:元朝元统二年,祖居归德汤德立石,侯有造撰文,曹州李克均、李英刻石。 另一通是清朝《孝烈将军辨误正名记》碑,立于该祠大门外西侧。通高2.14米,宽0.78米,方座,碑额刻有深浮雕盘龙,篆字题名,碑文正书,归德府商丘县庠生孟毓谦撰文,归德府商丘县邑大学生孟毓鹤书丹,芒山石工张握玉刻石。1993年,虞城县举办了中国第一届木兰文化节。国内著名的历史学家聚集在商丘,一致认为花木兰的故乡在虞城。

木兰祠在其故里虞城县营郭镇,始建于唐代,后又经多次重修扩建。至清代时,占地为一万多平方米。原祠有大门、大殿、献殿、后楼和配房、僧人住室等百余间。围墙内外,植有高大的唐槐翠柏。大门过道内,有花木兰的战马塑像,按上有花木兰全家塑像。祠堂内外有十余块历代名人、官吏赞美花木兰的诗文、书画碑刻。唐朝著名的诗人杜牧留诗道:“弯弓征战作男儿,梦里曾经与画眉。几度思归还把酒,拂云堆上祝明妃”。清朝查岐昌诗曰:“帕首弓腰出阁姿,卷漳营郭记完碑。女郎剩取花名在,岁岁春风一度吹。

一说木兰为安徽亳州人。

亳州说认为花木兰是汉朝人,早于北朝的木兰辞,符合逻辑。安徽亳州市也有史书文物建筑证明自己是花木兰故里。城郊有陵,并有多块石碑。木兰亳州人之说主要有下列根据:

(一)明代《大明一统志》载:“木兰姓魏,亳州人。尝代父戍完(县),唐封孝烈将军”。

(二)清代,《大清一统志》引《大明一统志》云:“木兰姓魏,亳州人。汉文帝时,匈奴寇北边,发内郡戍之。木兰代父为戍卒,以功为小校,所戍是完县,故完人祀之。孝烈将军,唐所封也。”

(三)明清以来的《凤阳府志》、《颍州府志》、《保定府志》记载“木兰姓魏,亳州人。”《归德府志》云:“木兰,亳之谯人也。”

(四)古代《亳州志》、《完县志》记载:“木兰姓魏,亳州人” 。

(五)清代由皇帝钦定的大型图书《古今图书集成》记载“木兰姓魏,亳州人。”

(六)明代巡按御史(皇家史官,自称柱下史)何出光曾作《木兰祠赛神曲》12首, 序文曰:“木兰,亳人,魏氏女。”

(七)完县(今名顺平县)木兰祠元代碑刻《汉孝烈将军记》言:“神姓魏,字木兰,亳州人。”

(八)木兰戍边燕山,《燕山丛录》一书对木兰的记载较为详细,云:“完县东门外有孝烈庙,榜曰孝烈将军。”《大清一统志》引《大明一统志》云:“县东或云即木兰女尝代父戍此。唐封孝烈将军。”有古碑称曰:“木兰姓魏,亳州人。”

(九)元代学者达世安、明代学者朱国桢、明代诗人吴姚奎等称:“木兰姓魏,亳州人。”

(十)木兰家乡亳州及木兰戍边之地燕山一带均有很多传说,木兰是汉代女子,从军的背景是匈奴犯境。

三、花木兰与内蒙古的不解之缘

(一)花木兰可能是内蒙古人

一说花木兰为今鄂尔多斯或包头市人。

曹熙先生《木兰辞新考》,木兰本名穆兰,穆是鲜卑人的姓,约出生在公元412年的河南地,属今日的伊盟(包头人习称"河西"。1926年曾隶属包头县)。从今伊盟的"河西"到黄河边是一天的路程多,从黄河边到大青山正好也是一天路程。

一说花木兰为呼和浩特市盛乐(今和林格尔县)人

盛乐博物馆研究人员认为《木兰诗》中描写的花木兰“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。” 当时北方具备这样规模的城市只有盛乐。此外,“策勋十二转,赏赐百千强。”木兰征战的12年,恰好是北魏在盛乐建都的12年,拓跋珪在盛乐建都12年后北魏迁都平城。

(二)木兰从军征战大青山北麓武川镇

北朝民歌中反映北方少数民族游牧、征战生活的屡见不鲜,北朝人民生活苦难、北朝战乱、北方少数民族的尚武精神这些都是北朝民歌常见的主题。北朝民歌的创作手法,与中国写实主义诗歌的源头《诗经》的许多作品如出一辙,也反映出《诗经》对后世诗歌的深远影响。我们熟知的《敕勒歌》(敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。)反映的即是北地风光及北方少数民族的游牧生活。

《木兰诗》亦是如此,诗中“军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。"用写实的手法叙述了北朝时期北魏与柔然战乱之多,花木兰女扮男装,挺身而出,代父从军,驰骋沙场。花木兰就是当时女子豪侠尚武的典型,可谓巾帼不让须眉。"旦辞黄河北,暮至黑山头。不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。"说的是花木兰抵达了前线。

《木兰诗》中之战事,应该发生于北魏与柔然之间。柔然是北方游牧族大国,立国158年(394—552)间,与北魏及东魏、北齐曾发生过多次战争。而最主要之战场,正是黑山、燕然山一带。黑山即今内蒙古自治区包头市、呼和浩特市、乌兰察布市一线以北之大青山,为阴山山脉中段,蒙古语名达兰喀喇,意为众多的黑山头。大青山曾有“黑山"之称,武川县境不仅有黑山主峰,而且有东、西黑山村和小黑山村,均在女水附近。北魏在阴山以北建制"六镇"的目的就是专门针对柔然的。其中武川镇及怀朔镇之间的白道,也是防御柔然的战略要地,北魏政权在此设白道守备、白道军事。《北史·段进传》记载:“段进,不知何许人也。太武初,为白道守将。蠕蠕(柔然)大檀入塞,围之,力屈被执。进抗声大骂,遂为贼杀。"《太平寰宇记》载:"白道川当原阳镇北,欲至山上,当路有千余步地土白如石灰色,遥去百里即见之,即阴山路也。"白道是柔然南下的要道之一。燕山指燕然山,即今蒙古人民共和国杭爱山。

鲜卑人是在圣武皇帝时,从今日内蒙古东北部迁到阴山(大青山)一带的。鲜卑人南迁后,“散诸部落,始同编民”,(《魏书·官氏志》卷113),花木兰的父亲亦为编民居河南地。花木兰替父从军是参加对阴山之北柔然的战争。根据《太平寰宇记》记载:"自周、秦、汉、魏,前后出师北伐,唯有三道。"其东道是从今河北定县出喜峰口,西道是从陇西出甘肃安西。中道出黑山,正与《木兰诗》中“旦辞爷踉去,暮宿黄河边”“旦辞黄河去,暮至黑山头”相符。

综上所述,花木兰应实有其人或者至少在生活中有原型,因战事频繁代父从军也符合时代大背景,再结合《木兰诗》中涉及的地名,我们可以判定木兰从军在武川。

(三)弘扬木兰文化

花木兰故里在哪儿,其实不重要,“木兰文化”的影响力在于其深邃的“木兰精神”。我们应珍惜这一宝贵的文化资源,充分发掘木兰文化,开发以木兰形象和木兰故事为内容的相关文化产品,促进相关文化产业发展。以木兰效忠国家、爱家敬长、自强不息、无私奉献的精神为主旨,广泛开展公民道德建设和精神文明创建活动 ,使木兰文化逐步做大做强,使花木兰勇于牺牲、淡泊名利、竞争创新、正视困难的精神,更加深入人心。

新城区文明办 高铁军供稿