归绥书院漫谈

发布日期:2017-12-06 00:00

来源:新城区人民政府文/图 新城区文明办 高铁军

书院最初是指官方收藏和校勘书籍的场所,或者是私人读书治学的地方。书院“对于我国教育、社会、政治及学术思想等方面均有极大之影响,就教育而言,如选址之优美,讲学之自由,教训之合一,以及有教无类,因材施教,这种自动自发之研究精神,当作于现代之大学比,时有过之而无不及也"。

从明代至清代,书院的地区分布是不平衡的,大体讲北方书院比南方少,东部书院比西部多。以今日省区为单位做统计,清代新建3878所书院,分布在全国31个省区,其中内蒙古仅有5所。内蒙古、台湾、新疆、黑龙江、吉林等边疆地区书院的出现,标志着书院这一高扬儒家文化大旗的文化教育组织,已经遍布除西藏之外的全国所有省区。

在北方内蒙古地区,绥远城建成后,初设5所官学,后于乾隆50年合为满汉翻译学。 满洲官学学生全为公费。同治11年,绥远城将军安定在今南街一号大院创建了长白书院。光绪5年,绥远城将军瑞联改为启秀书院,因学生全是旗人,故名"满学"。清末,启秀书院又改为绥远中学堂。现将军衙署南方有书院西街,名称源于此。呼和浩特市实验教育集团旗下启秀中学,校名亦源于此,即"启迪心智秀甲天下",培育英才。

图为启秀中学

清代建立政权后,满蒙联盟。在蒙古族聚居之地亦建有书院训迪其子弟,如雍正二年(1724年),土默特都统丹津在归化城(今呼和浩特),建立学文庙、官学,后改为书院。光绪年间又设启运书院,专招蒙古族子弟入学,他与满学书院--------长白书院(启秀书院)、汉学书院--------古丰书院,比肩并峙,成为归绥三书院。

丹津的曾祖父古鲁特是土默特部官员。满族征服土默特部以后,古鲁特被任命为土默特部世袭左翼旗都统。丹津为人敦厚,秉性忠诚,居官时长,声望极佳。两翼土默特人、旅蒙商民以及乌兰察布六旗蒙古人,要为丹津修建生祠,感谢并颂扬他造福一方的功德。丹津向雍正皇帝陈情奏请,并获准将在建未成的祠堂稍加展修,于1724年(雍正2年)建成了土默特文庙,并于1726年创办了土默特官学。 1886年,满清晚期教育改革,土默特官学改为启运书院,因学生全部是蒙古族,故称"蒙学"。1907年实行学堂制,改称土默特高等小学堂,这是传统教育转向近现代教育的一次深刻变革。1914年实行学校制,改称土默特高等小学校。

古丰书院位于归化城北门外、庆凯桥西的太平召前(今呼和浩特第八中学)。是光绪12年1886年由归绥道台安详创办的。光绪28年,1902年,古丰书院改为归化中学堂,后来归化中学堂同绥远中学堂合并,改成归绥中学堂,因为古丰学院的学生全是汉族,故名“汉学"。

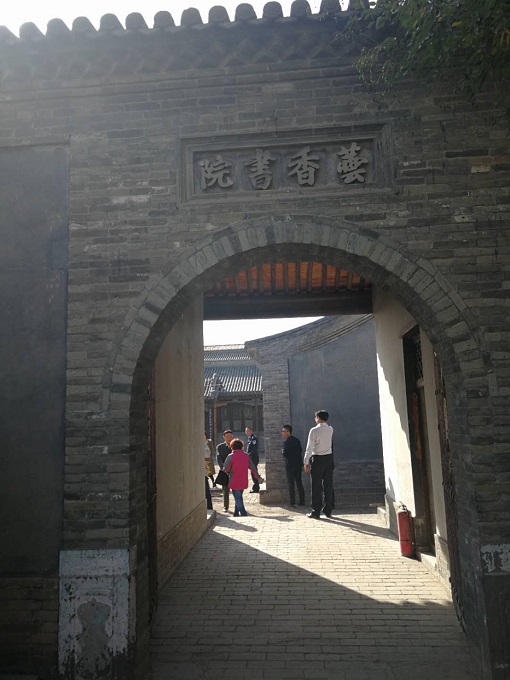

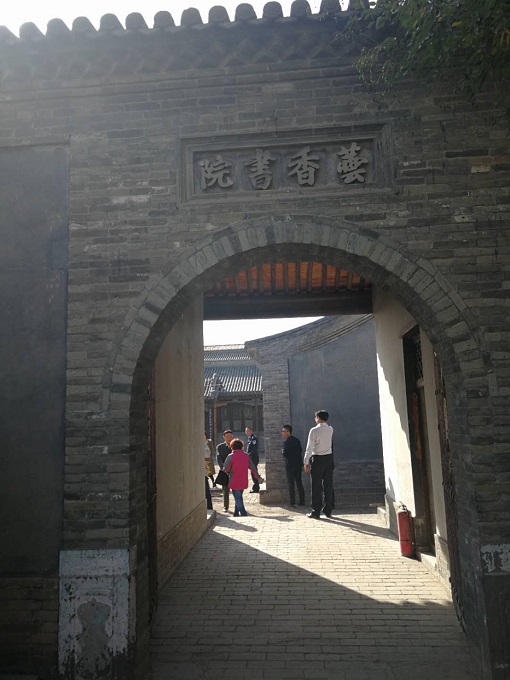

图为芸香书院

笔者在土左旗台阁牧明清建筑博览园曾参观了芸香书院。院内木牌上写"(书院)建于清代,基本格局是南学倒座的四合院形式,是清代读书人学习生活的地方。后因社会历史变迁等原因,书院改作他用。拆除时,除基本格局都未变外,已非书院面目。原书院存在的时间及其在呼市地区的影响均有待进一步考证。芸香书院四个字,为清代砖雕原物,拆除时在原东房上隔墙中发现。这是呼和浩特市现存仅有的一座书院。"笔者就相关问题请教了原呼市博物馆副馆长孙利中先生,孙老师讲芸香书院, 名称不对, 应为"芸香书舍",原位于呼市旧城宁武巷北端路东(现已无存)。书舍主人为韩葆纯, 自号塞外山樵,祖籍山西文水,清末民初塞外著名画家。工于花鸟鱼虫, 及人物等。少年时曾在旧城人市街 “绛雪斋” 学习经史, 后在宁武巷居住,取名芸香书舍。留世作品有《绛雪斋画剩》五帙传世。书舍即书馆,别于书院。现呼和浩特市紫丁香公益协会,魏刚老师组织了芸香书院志愿者,利用此地开展公益活动。

图为芸香书院

尽管归绥地区书院的兴办较内地晚,且数量少于内地省份,但改变了当时地方的教育状况,对民族教育文化发展起到积极作用,培养了一大批人才。

文/图 新城区文明办 高铁军

书院最初是指官方收藏和校勘书籍的场所,或者是私人读书治学的地方。书院“对于我国教育、社会、政治及学术思想等方面均有极大之影响,就教育而言,如选址之优美,讲学之自由,教训之合一,以及有教无类,因材施教,这种自动自发之研究精神,当作于现代之大学比,时有过之而无不及也"。

从明代至清代,书院的地区分布是不平衡的,大体讲北方书院比南方少,东部书院比西部多。以今日省区为单位做统计,清代新建3878所书院,分布在全国31个省区,其中内蒙古仅有5所。内蒙古、台湾、新疆、黑龙江、吉林等边疆地区书院的出现,标志着书院这一高扬儒家文化大旗的文化教育组织,已经遍布除西藏之外的全国所有省区。

在北方内蒙古地区,绥远城建成后,初设5所官学,后于乾隆50年合为满汉翻译学。 满洲官学学生全为公费。同治11年,绥远城将军安定在今南街一号大院创建了长白书院。光绪5年,绥远城将军瑞联改为启秀书院,因学生全是旗人,故名"满学"。清末,启秀书院又改为绥远中学堂。现将军衙署南方有书院西街,名称源于此。呼和浩特市实验教育集团旗下启秀中学,校名亦源于此,即"启迪心智秀甲天下",培育英才。

图为启秀中学

清代建立政权后,满蒙联盟。在蒙古族聚居之地亦建有书院训迪其子弟,如雍正二年(1724年),土默特都统丹津在归化城(今呼和浩特),建立学文庙、官学,后改为书院。光绪年间又设启运书院,专招蒙古族子弟入学,他与满学书院--------长白书院(启秀书院)、汉学书院--------古丰书院,比肩并峙,成为归绥三书院。

丹津的曾祖父古鲁特是土默特部官员。满族征服土默特部以后,古鲁特被任命为土默特部世袭左翼旗都统。丹津为人敦厚,秉性忠诚,居官时长,声望极佳。两翼土默特人、旅蒙商民以及乌兰察布六旗蒙古人,要为丹津修建生祠,感谢并颂扬他造福一方的功德。丹津向雍正皇帝陈情奏请,并获准将在建未成的祠堂稍加展修,于1724年(雍正2年)建成了土默特文庙,并于1726年创办了土默特官学。 1886年,满清晚期教育改革,土默特官学改为启运书院,因学生全部是蒙古族,故称"蒙学"。1907年实行学堂制,改称土默特高等小学堂,这是传统教育转向近现代教育的一次深刻变革。1914年实行学校制,改称土默特高等小学校。

古丰书院位于归化城北门外、庆凯桥西的太平召前(今呼和浩特第八中学)。是光绪12年1886年由归绥道台安详创办的。光绪28年,1902年,古丰书院改为归化中学堂,后来归化中学堂同绥远中学堂合并,改成归绥中学堂,因为古丰学院的学生全是汉族,故名“汉学"。

图为芸香书院

笔者在土左旗台阁牧明清建筑博览园曾参观了芸香书院。院内木牌上写"(书院)建于清代,基本格局是南学倒座的四合院形式,是清代读书人学习生活的地方。后因社会历史变迁等原因,书院改作他用。拆除时,除基本格局都未变外,已非书院面目。原书院存在的时间及其在呼市地区的影响均有待进一步考证。芸香书院四个字,为清代砖雕原物,拆除时在原东房上隔墙中发现。这是呼和浩特市现存仅有的一座书院。"笔者就相关问题请教了原呼市博物馆副馆长孙利中先生,孙老师讲芸香书院, 名称不对, 应为"芸香书舍",原位于呼市旧城宁武巷北端路东(现已无存)。书舍主人为韩葆纯, 自号塞外山樵,祖籍山西文水,清末民初塞外著名画家。工于花鸟鱼虫, 及人物等。少年时曾在旧城人市街 “绛雪斋” 学习经史, 后在宁武巷居住,取名芸香书舍。留世作品有《绛雪斋画剩》五帙传世。书舍即书馆,别于书院。现呼和浩特市紫丁香公益协会,魏刚老师组织了芸香书院志愿者,利用此地开展公益活动。

图为芸香书院

尽管归绥地区书院的兴办较内地晚,且数量少于内地省份,但改变了当时地方的教育状况,对民族教育文化发展起到积极作用,培养了一大批人才。