赵武灵王和大青山

发布日期:2017-10-16 00:00

来源:新城区人民政府赵武灵王,黄帝之后的第一伟人

赵武灵王,中原王朝向北方游牧民族学习的最早实践者

赵武灵王,华夏骑兵军团创建的先驱者

赵武灵王,中国历史上首次修筑长城的君王

赵武灵王,中原王朝版图延伸到大青山的开拓者

大青山南麓,赵武灵王胡服骑射改革的试验基地

大青山,阴山山脉最主要的组成段落,东起大黑河上游谷地,西至昆都仑河,几乎横贯呼和浩特东西全境,并坐拥包头、乌兰察布部分地境。这座名不见经传、神奇地穿梭于中国农耕和游牧经济交汇处的苍茫大山,因其地理位置和地理环境的特殊性,自古就是北方游牧民族逐鹿中原的跳板,也是中原王朝和北方游牧政权竞相争夺的战略要地。

《汉书》记载,“定襄、云中、五原,本戎狄地”。 也就是说,今天大青山脚下包头、呼市这块狭长的土默川平原,自古就是北方游牧民族的生息繁衍之地。早在远古时代,夏代的淳雄、商代的鬼方和土方、周代的猃狁,春秋战国时期的楼烦、林胡等游牧民族就曾驻牧、生活、繁衍于此。此后,中国历史上首个一统大漠南北的巨无霸游牧部落——匈奴开始崭露头角,“阴山东西千余里,草木茂盛,多禽兽。本冒顿单于依阻其中,治作弓矢,来出为寇,是其苑囿”(《汉书·匈奴传 》)。“匈奴”一名最早见于战国时期的《逸周书?王会篇》、《山海经?海内南经》、《战国策?燕策三》,把其直译为汉语,就是“人”的意思,如果意译就是“天之骄子”的意思。关于匈奴的来源,司马迁认为:“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维”(《史记·匈奴列传》)。《史记索隐》解释说:“淳维以殷时奔北边。”就是说夏的后裔淳维,在商朝时逃到北边,子孙繁衍成了匈奴。王国维曾在《鬼方昆夷猃狁考》中,把匈奴名称的演变作了系统概括,认为商朝时的鬼方、昆夷、獯鬻,周朝时的猃狁,春秋时的戎、狄,战国时的胡,都是后世所谓的匈奴。陶克涛也认为,“匈奴(或胡)确系鬼方、薰粥、猃狁的延续”(《毡乡春秋·匈奴篇》)。若是如此,那么早在4000多前,匈奴就已生息繁衍于大青山南北。

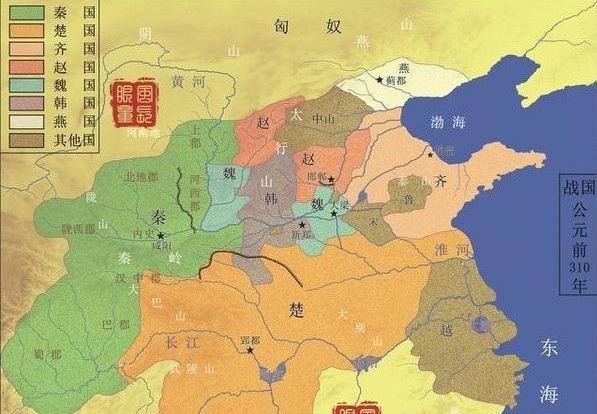

整个春秋战国时代,既是中原诸侯纷乱争霸的英雄史,也是中国北地百姓饱受匈奴人肆虐的血泪史。列国的诸侯在中原战场上打的正欢,匈奴的骑手却在北方千里边塞上如入无人之境。伟岸的长城在草原骄子们的眼中不过是一堆粗笨的摆设,庄严的战车在胡人骑手的马刀下更是拈板上的鱼肉,与匈奴人的搏斗仿佛是与自己影子之间无望的追逐,成为一代又一代华夏军人心中挥之不去的噩梦。战国七雄中,处在中原靠北的赵国频频遭到匈奴、林胡、楼烦等游牧民族的侵扰。严峻形势的倒逼之下,赵国不得不摸着石头过河以求变革,天资聪慧胆识过人的赵武灵王大胆放弃中原人的宽衣博带和战车战术,换以短衣紧袖、皮带束身、脚穿皮靴的胡服和单人骑兵战术,这也开创了中原汉人向北方游牧民族学习的先河,赵国的国力随之大强。赵国势力沿大青山、乌拉山南麓持续向西推进,疆域扩展到河套边沿,并在这片新开拓的土地上设置了云中、雁门和代郡。据《东周列国志》载:武灵王于公元前306年,“亲自统骑兵略地,北至燕代,西极云中,设置云中郡和云中城,拓地数百里。”另据《归化城厅志》卷一建置记述:“赵武灵王破林胡,攘地自化并阴山,西至九原,筑城河曲曰云中。”今天呼和浩特托克托县古城村古城就是云中故城。这也是历史上中原政权首次影响到大青山。

更为可喜的是,赵国还拥有与廉颇、白起和王翦并称为“战国四大名将”之一的李牧。北上雁门是这位一生未尝败绩的将军军事生涯中最为沉重的挑战,他面对的是之前中原骑兵从未战胜过的强敌。李牧加强士兵训练,又不准军民迎战。北方的强敌匈奴、东胡、林胡便飘飘然起来,认为李牧胆怯才不敢应战。战机随之出现,这些游牧民族的噩梦即将开始。李牧让大批牲畜满山遍野放牧,匈奴小股人马入侵,赵军假装失败,故意把几千人丢弃给匈奴。单于闻讯大喜,亲率大批人马迫不及待地前来享受这饕餮盛宴。李牧旋即祭出杀手锏,精选战车1300辆、战马13000匹、敢于冲锋陷阵的勇士5万人、善射的士兵10万人,布下天罗地网,张开左右两翼包抄反击敌军,最终的结果是匈奴大败,十多万人马死无葬生之地。李牧又趁势收拾了赵北部的匈奴属国,灭襜褴、破东胡,收降林胡,迫使单于向更遥远的北方逃遁,绵延数十年的北地烽火与杀戮在李牧手中暂时完成一个凝血的终点。这是先秦战争史中以步兵为主的联合大兵团全歼骑兵大兵团的典型战例。令人唏嘘的是,强大的赵国后来竟早早地被秦国所灭,真乃造化弄人。

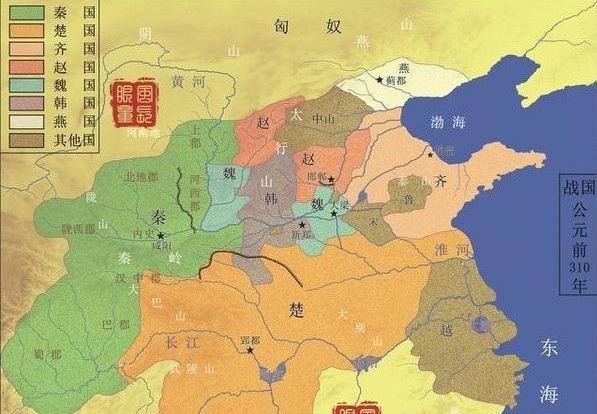

有一种观点认为,“呼和浩特是胡服骑射的发祥地”,对此不少人持怀疑态度。因为所谓“发祥地”,是指帝王祖先兴起的地方,后来也指民族、文化等的发源地。在赵武灵王改革之前,赵国的国境并未延伸到现在的呼和浩特,其疆土主要有当今河北省南部、山西省中部和陕西省东北隅。西有秦国,南有魏国,东有齐国,东北燕国,北方则是林胡、楼烦、东胡等游牧民族的地域。赵武灵王即位后,在实行“胡服骑射”前的18年中,赵国屡败于秦、魏,除损兵折将、国力大衰外,还不得不忍辱割地。林胡、楼烦也乘此机会,连年向赵发动军事掠夺,赵几乎没有还击之力。经过赵武灵王胡服骑射的多年经营,赵国的北部疆域才扩展到今内蒙古中部、陕西北部一带,以赵长城与北方游牧民族为界。

现今,“改革”似乎是一个很时髦的话题。但在漫漫历史长河中,“改革”绝对是一个沉重的话题。回顾中国历史乃至世界历史上的每一次改革,无不充满了波澜,充满了曲折,充满了激烈的斗争,甚至充满了血雨腥风……商鞅变法、王安石变法和张居正改革,无不如此。赵武灵王所推行的“胡服骑射”,不单是一次军事改革,也是一次国家移风易俗的改革,更是一次对全民传统观念彻头彻尾更新的深刻变革,其所面临的阻力和改革的难度前所未有。除了百姓接受有困难外,朝廷内的抵触情绪也很大。以公子成、赵文、赵造、周绍等人为代表的贵族官僚,抱着“循法无过,修礼无邪”的传统观念,拒绝胡服骑射。他们或公开反对,或称疾不朝。群臣也都不愿意穿戴胡服,怨言四起。面对重重阻力,赵武灵王没有急于求成,没有采用简单粗暴、强权压服的办法,而是不厌其烦推心置腹地逐个说服宗室贵族集团。

为了确保改革成功,赵武灵王还谨慎地划定改革路线图,第一步是建立试点先行先试,第二步才在积累经验后向全国推广。可见,我们现在推行改革采取试点的方式早在2300多年前就已被先人实践。赵武灵王精心选择的改革试点就在现今的呼和浩特。从这个角度讲,说“呼和浩特是胡服骑射的发祥地”似乎也不为过。《战国策?赵策?王破原阳章》云:“(赵武灵)王破原阳,以为骑邑”。关于“原阳”,史书记载不多,故城遗址也几近荒芜。《水经注》记载:“芒干水出阴山,南经武皋县,又南径原阳故城西,是也”。这里的“武皋县”西汉属定襄郡,治所在今内蒙古卓资县西北旗下营镇南斗金山村遗址。“芒干水”就是现在的大黑河,原阳故城位于大黑河的东侧。清代顾祖禹的《读史方舆纪要》(卷四十四)说,“原阳城在府西北境。故赵邑也。<战国策>:赵武灵王破原阳以为骑邑,即此。汉为原阳县,属云中郡。后汉末废。”结合考古,可以断定原阳城在今呼和浩特东南大黑河南岸的赛罕区金河镇八拜村东,该村现仍留有拴马桩等遗迹。《山西通志》也予以佐证,“原阳城在归化城厅东”。原阳城的北侧就是山峦起伏的大青山,南部则水草丰沛的茫茫草原,这里既是良好的天然牧场,又是训练骑兵的理想地区。《汉书?地理志》称定襄、云中,“其民鄙朴,少礼文,好射猎”。也就是说,生活在这里的人们素有骑射的习尚,在此试点容易取得成功。因此,赵武灵王不遗余力地一举拿下原阳,将此地作为实行胡服骑射的试点,建立起赵国的骑兵训练基地。《战国策》注云:“武灵王破原阳以为骑邑者,盖始教一邑,然后行于境内。”这种在原阳取得经验后,推行全国的办法,保证了改革的最后胜利。

而随着“胡服骑射”军事改革的成功推行,赵国的军事力量迅速得到加强,多年来被动挨打的局面为之一变:赵国于东北攻灭了“心腹之患”中山国,西北打败了林胡、楼烦。赵国一跃而成为北方的军事强国,其军事力量甚至影响到武灵王死后的若干年,以致赵国屡败秦军威慑匈奴。为了稳定边疆,解除后顾之忧,在推行胡服骑射的同时,赵武灵王也在历史上首次铸就长城,试图以此挡住北方凶猛的游牧民族。现今,这条赵国北部长城只保存下局部遗迹,以大青山呼和浩特段较为清楚。这段赵长城大部分用土夯筑,在土壤不多的山谷口多用石块垒砌,呼和浩特回民区乌素图召后面保存的赵长城残高3米左右。赵武灵王还实行进步的民族和睦政策,使边地免除了胡骑的侵扰,保护了边地人民的生产和生活,巩固了北方边疆,加强了局部统一,为后来秦汉统一北方边疆奠定了基础。

梁启超曾这样评价赵武灵王的改革:“欲使外竞有力,非举其国而为军国民不可。七雄中实行军国主义者,惟秦与赵。赵之有武灵肥义,犹秦之有孝公商鞅也。而秦之主动力在臣,赵之主动力在君。商君者,秦之俾斯麦;而武灵王者,赵之大彼得也。王之变胡服也,凡以为习骑射之地也。以骑射教百姓,所谓举国民而皆兵之也。”他把赵武灵王比为十七世纪俄国大帝彼得一世,是为改革之英雄。梁启超还认为,商周以来四千余年,北方少数族世为中国患,华夏族与戎狄战争中胜者不及十分之一,其稍为历史之光者,仅赵武灵王、秦始皇、汉武帝、宋武帝四人。他甚至称赵武灵王为黄帝以后的第一伟人。1961年夏天,著名历史学家翦伯赞和范文澜、吕振羽等访问了内蒙古自治区,期间重点走访了大青山地区。在大青山脚下,翦老实地踏访了赵长城,并即兴赋诗一首,称颂赵武灵王。诗云:

骑射胡服捍北疆,英雄不愧武灵王。

邯郸歌舞终消歇,河曲风光旧莽苍。

望断云中无鹄起,飞来天外有鹰扬。

两千几百年前事,只剩蓬蒿伴土墙。

新城区民族宗教局 赵紫阳 供稿

赵武灵王,黄帝之后的第一伟人

赵武灵王,中原王朝向北方游牧民族学习的最早实践者

赵武灵王,华夏骑兵军团创建的先驱者

赵武灵王,中国历史上首次修筑长城的君王

赵武灵王,中原王朝版图延伸到大青山的开拓者

大青山南麓,赵武灵王胡服骑射改革的试验基地

大青山,阴山山脉最主要的组成段落,东起大黑河上游谷地,西至昆都仑河,几乎横贯呼和浩特东西全境,并坐拥包头、乌兰察布部分地境。这座名不见经传、神奇地穿梭于中国农耕和游牧经济交汇处的苍茫大山,因其地理位置和地理环境的特殊性,自古就是北方游牧民族逐鹿中原的跳板,也是中原王朝和北方游牧政权竞相争夺的战略要地。

《汉书》记载,“定襄、云中、五原,本戎狄地”。 也就是说,今天大青山脚下包头、呼市这块狭长的土默川平原,自古就是北方游牧民族的生息繁衍之地。早在远古时代,夏代的淳雄、商代的鬼方和土方、周代的猃狁,春秋战国时期的楼烦、林胡等游牧民族就曾驻牧、生活、繁衍于此。此后,中国历史上首个一统大漠南北的巨无霸游牧部落——匈奴开始崭露头角,“阴山东西千余里,草木茂盛,多禽兽。本冒顿单于依阻其中,治作弓矢,来出为寇,是其苑囿”(《汉书·匈奴传 》)。“匈奴”一名最早见于战国时期的《逸周书?王会篇》、《山海经?海内南经》、《战国策?燕策三》,把其直译为汉语,就是“人”的意思,如果意译就是“天之骄子”的意思。关于匈奴的来源,司马迁认为:“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维”(《史记·匈奴列传》)。《史记索隐》解释说:“淳维以殷时奔北边。”就是说夏的后裔淳维,在商朝时逃到北边,子孙繁衍成了匈奴。王国维曾在《鬼方昆夷猃狁考》中,把匈奴名称的演变作了系统概括,认为商朝时的鬼方、昆夷、獯鬻,周朝时的猃狁,春秋时的戎、狄,战国时的胡,都是后世所谓的匈奴。陶克涛也认为,“匈奴(或胡)确系鬼方、薰粥、猃狁的延续”(《毡乡春秋·匈奴篇》)。若是如此,那么早在4000多前,匈奴就已生息繁衍于大青山南北。

整个春秋战国时代,既是中原诸侯纷乱争霸的英雄史,也是中国北地百姓饱受匈奴人肆虐的血泪史。列国的诸侯在中原战场上打的正欢,匈奴的骑手却在北方千里边塞上如入无人之境。伟岸的长城在草原骄子们的眼中不过是一堆粗笨的摆设,庄严的战车在胡人骑手的马刀下更是拈板上的鱼肉,与匈奴人的搏斗仿佛是与自己影子之间无望的追逐,成为一代又一代华夏军人心中挥之不去的噩梦。战国七雄中,处在中原靠北的赵国频频遭到匈奴、林胡、楼烦等游牧民族的侵扰。严峻形势的倒逼之下,赵国不得不摸着石头过河以求变革,天资聪慧胆识过人的赵武灵王大胆放弃中原人的宽衣博带和战车战术,换以短衣紧袖、皮带束身、脚穿皮靴的胡服和单人骑兵战术,这也开创了中原汉人向北方游牧民族学习的先河,赵国的国力随之大强。赵国势力沿大青山、乌拉山南麓持续向西推进,疆域扩展到河套边沿,并在这片新开拓的土地上设置了云中、雁门和代郡。据《东周列国志》载:武灵王于公元前306年,“亲自统骑兵略地,北至燕代,西极云中,设置云中郡和云中城,拓地数百里。”另据《归化城厅志》卷一建置记述:“赵武灵王破林胡,攘地自化并阴山,西至九原,筑城河曲曰云中。”今天呼和浩特托克托县古城村古城就是云中故城。这也是历史上中原政权首次影响到大青山。

更为可喜的是,赵国还拥有与廉颇、白起和王翦并称为“战国四大名将”之一的李牧。北上雁门是这位一生未尝败绩的将军军事生涯中最为沉重的挑战,他面对的是之前中原骑兵从未战胜过的强敌。李牧加强士兵训练,又不准军民迎战。北方的强敌匈奴、东胡、林胡便飘飘然起来,认为李牧胆怯才不敢应战。战机随之出现,这些游牧民族的噩梦即将开始。李牧让大批牲畜满山遍野放牧,匈奴小股人马入侵,赵军假装失败,故意把几千人丢弃给匈奴。单于闻讯大喜,亲率大批人马迫不及待地前来享受这饕餮盛宴。李牧旋即祭出杀手锏,精选战车1300辆、战马13000匹、敢于冲锋陷阵的勇士5万人、善射的士兵10万人,布下天罗地网,张开左右两翼包抄反击敌军,最终的结果是匈奴大败,十多万人马死无葬生之地。李牧又趁势收拾了赵北部的匈奴属国,灭襜褴、破东胡,收降林胡,迫使单于向更遥远的北方逃遁,绵延数十年的北地烽火与杀戮在李牧手中暂时完成一个凝血的终点。这是先秦战争史中以步兵为主的联合大兵团全歼骑兵大兵团的典型战例。令人唏嘘的是,强大的赵国后来竟早早地被秦国所灭,真乃造化弄人。

有一种观点认为,“呼和浩特是胡服骑射的发祥地”,对此不少人持怀疑态度。因为所谓“发祥地”,是指帝王祖先兴起的地方,后来也指民族、文化等的发源地。在赵武灵王改革之前,赵国的国境并未延伸到现在的呼和浩特,其疆土主要有当今河北省南部、山西省中部和陕西省东北隅。西有秦国,南有魏国,东有齐国,东北燕国,北方则是林胡、楼烦、东胡等游牧民族的地域。赵武灵王即位后,在实行“胡服骑射”前的18年中,赵国屡败于秦、魏,除损兵折将、国力大衰外,还不得不忍辱割地。林胡、楼烦也乘此机会,连年向赵发动军事掠夺,赵几乎没有还击之力。经过赵武灵王胡服骑射的多年经营,赵国的北部疆域才扩展到今内蒙古中部、陕西北部一带,以赵长城与北方游牧民族为界。

现今,“改革”似乎是一个很时髦的话题。但在漫漫历史长河中,“改革”绝对是一个沉重的话题。回顾中国历史乃至世界历史上的每一次改革,无不充满了波澜,充满了曲折,充满了激烈的斗争,甚至充满了血雨腥风……商鞅变法、王安石变法和张居正改革,无不如此。赵武灵王所推行的“胡服骑射”,不单是一次军事改革,也是一次国家移风易俗的改革,更是一次对全民传统观念彻头彻尾更新的深刻变革,其所面临的阻力和改革的难度前所未有。除了百姓接受有困难外,朝廷内的抵触情绪也很大。以公子成、赵文、赵造、周绍等人为代表的贵族官僚,抱着“循法无过,修礼无邪”的传统观念,拒绝胡服骑射。他们或公开反对,或称疾不朝。群臣也都不愿意穿戴胡服,怨言四起。面对重重阻力,赵武灵王没有急于求成,没有采用简单粗暴、强权压服的办法,而是不厌其烦推心置腹地逐个说服宗室贵族集团。

为了确保改革成功,赵武灵王还谨慎地划定改革路线图,第一步是建立试点先行先试,第二步才在积累经验后向全国推广。可见,我们现在推行改革采取试点的方式早在2300多年前就已被先人实践。赵武灵王精心选择的改革试点就在现今的呼和浩特。从这个角度讲,说“呼和浩特是胡服骑射的发祥地”似乎也不为过。《战国策?赵策?王破原阳章》云:“(赵武灵)王破原阳,以为骑邑”。关于“原阳”,史书记载不多,故城遗址也几近荒芜。《水经注》记载:“芒干水出阴山,南经武皋县,又南径原阳故城西,是也”。这里的“武皋县”西汉属定襄郡,治所在今内蒙古卓资县西北旗下营镇南斗金山村遗址。“芒干水”就是现在的大黑河,原阳故城位于大黑河的东侧。清代顾祖禹的《读史方舆纪要》(卷四十四)说,“原阳城在府西北境。故赵邑也。<战国策>:赵武灵王破原阳以为骑邑,即此。汉为原阳县,属云中郡。后汉末废。”结合考古,可以断定原阳城在今呼和浩特东南大黑河南岸的赛罕区金河镇八拜村东,该村现仍留有拴马桩等遗迹。《山西通志》也予以佐证,“原阳城在归化城厅东”。原阳城的北侧就是山峦起伏的大青山,南部则水草丰沛的茫茫草原,这里既是良好的天然牧场,又是训练骑兵的理想地区。《汉书?地理志》称定襄、云中,“其民鄙朴,少礼文,好射猎”。也就是说,生活在这里的人们素有骑射的习尚,在此试点容易取得成功。因此,赵武灵王不遗余力地一举拿下原阳,将此地作为实行胡服骑射的试点,建立起赵国的骑兵训练基地。《战国策》注云:“武灵王破原阳以为骑邑者,盖始教一邑,然后行于境内。”这种在原阳取得经验后,推行全国的办法,保证了改革的最后胜利。

而随着“胡服骑射”军事改革的成功推行,赵国的军事力量迅速得到加强,多年来被动挨打的局面为之一变:赵国于东北攻灭了“心腹之患”中山国,西北打败了林胡、楼烦。赵国一跃而成为北方的军事强国,其军事力量甚至影响到武灵王死后的若干年,以致赵国屡败秦军威慑匈奴。为了稳定边疆,解除后顾之忧,在推行胡服骑射的同时,赵武灵王也在历史上首次铸就长城,试图以此挡住北方凶猛的游牧民族。现今,这条赵国北部长城只保存下局部遗迹,以大青山呼和浩特段较为清楚。这段赵长城大部分用土夯筑,在土壤不多的山谷口多用石块垒砌,呼和浩特回民区乌素图召后面保存的赵长城残高3米左右。赵武灵王还实行进步的民族和睦政策,使边地免除了胡骑的侵扰,保护了边地人民的生产和生活,巩固了北方边疆,加强了局部统一,为后来秦汉统一北方边疆奠定了基础。

梁启超曾这样评价赵武灵王的改革:“欲使外竞有力,非举其国而为军国民不可。七雄中实行军国主义者,惟秦与赵。赵之有武灵肥义,犹秦之有孝公商鞅也。而秦之主动力在臣,赵之主动力在君。商君者,秦之俾斯麦;而武灵王者,赵之大彼得也。王之变胡服也,凡以为习骑射之地也。以骑射教百姓,所谓举国民而皆兵之也。”他把赵武灵王比为十七世纪俄国大帝彼得一世,是为改革之英雄。梁启超还认为,商周以来四千余年,北方少数族世为中国患,华夏族与戎狄战争中胜者不及十分之一,其稍为历史之光者,仅赵武灵王、秦始皇、汉武帝、宋武帝四人。他甚至称赵武灵王为黄帝以后的第一伟人。1961年夏天,著名历史学家翦伯赞和范文澜、吕振羽等访问了内蒙古自治区,期间重点走访了大青山地区。在大青山脚下,翦老实地踏访了赵长城,并即兴赋诗一首,称颂赵武灵王。诗云:

骑射胡服捍北疆,英雄不愧武灵王。

邯郸歌舞终消歇,河曲风光旧莽苍。

望断云中无鹄起,飞来天外有鹰扬。

两千几百年前事,只剩蓬蒿伴土墙。

新城区民族宗教局 赵紫阳 供稿